Oleh: Dr.Suddin M. Saleh Djumadil, S.S.,M.Hum.

Dosen di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Khairun

Udinmsaldju79@gmail.com

Pendahuluan

Leksikon dimaksud dalam penulisan ini ialah kekayaan kata yang dimiliki oleh suatu bahasa. Dengan kata lain, komponen bahasa yang memuat semua informasi tentang makna dan pemakaian kata dalam bahasa. Leksikal sebagai kata sifat dari leksikon yang berarti barkaitan dengan kata.

Jezek (2016) menguraikan konsepnya bahwa leksikon adalah koleksi kata dalam suatu bahasa. Leksikon berbeda dengan kamus, kalau kamus adalah karya referensi yang menjelaskan kumpulan kata, Ia berupa objek nyata tertuang dalam bentuk buku, baik dalam format cetak maupun elektronik, sedangkan leksikon adalah objek abstrak, yang merupakan kumpulan kata dengan informasi yang tersimpan dalam pikiran seseorang dan dijelaskan dalam kamus.

Ilienko dkk. (2020) memberikan gagasan bahwa leksikon adalah daftar kata dalam suatu bahasa atau sebuah kosa kata yang dapat diketahui oleh seseorang serta pengetahuan setiap kata digunakan. Leksikon dapat bersifat umum atau khusus. Sebuah leksikon juga dapat mencakup ekspresi multi-kata seperti frasa pada umumnya, frasa verba, dan ekspresi umum lainnya.

Tulisan ini bermaksud mengidentifikasi leksikon bahasa Tidore melalui penguraian kisah sejarah dan cerita lisan, karena banyak leksikon bahasa Tidore terselip atau terwujud di dalam kisah tersebut. Leksikon bahasa Tidore dapat ditandai dengan cetak miring atau cetak tebal pada setiap paragraf.

Fola Kanci

Dalam aspek histori, ada penamaan yang disebut fola lamo = rumah besar yang terletak di lingkungan Seli. Fola lamo dimiliki oleh sebuah komunitas yang dikenal dalam sejarah, yakni Buku Madoya = dalam bukit.

Nama Seli sebenarnya merupakan nama sebuah kerajaan zaman dahulu. Ilmuwan dan ahli histori Eropa menulis Sele dan diucap Seli, karena vokal e pada akhir kata diucap i. Sekarang, Seli secara administratif berubah menjadi Kelurahan atau Subdistrict.

Komunitas Seli berarti juga sebutan etnis Tidore yang menghuni di wilayah Seli. Lokasinya kini terletak di Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Begitu juga nama Balibunga merupakan satu komunitas yang bermukim di linngkungan Seli.

Komunitas-komunitas yang berlokasi di lingkungan Seli kemudian memiliki satu rumah adat atau keraton kerajaan yang kini disebut fola kanci yang merupakan nama peralihan dari fola lamo. Frasa fola kanci memiliki pengertiaan harafiah atau literer, yakni rumah berkonstruksi dari rangkaian kayu balok saling kait-mengait yang ketat dan kuat. Kalau dua kata itu di berikan arti literer satu per satu, fola berarti ‘rumah’ dan kanci berarti ‘erat’, ‘kait’.

Secara konotasi, fola kanci berarti keraton, istana raja atau rumah pemimpin kerajaan. Fola Kanci sudah beberapa kali mengalami renovasi, namun arsitekturnya masih tetap orisinil. Jadi, keraton kerajaan Bukumadoya (dikenal dengan Fola Kanci) masih dilestarikan oleh keturunannya, masyarakat kelurahan Seli, pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Gambar Fola Kanci dapat diperlihatkan di bawah.

Lesikon Hewan, Pohon, dan Situs Eks Kerajaan Tidore Tempo Dulu

Ada nama-nama permukiman komunitas Seli zaman dahulu kala terletak didataran tinggi yang jaraknya cukup jauh dari pesisir pantai. Nama-nama permukiman itu merupakan permukiman komunitas awal di pulau Tidore dan kemudian sekarang berpindah ke pesisir pantai di antara semenanjung ke arah Selatan dan kelurahan Soadara ke arah Utara. Permukiman di pesisir itu tidak begitu luas, hal itu bergantung luas pesisir hunian dan jumlah populasinya belum begitu padat, tetapi wilayah lahan pertanian cengkeh dan pala (gomode se gosora) cukup luas.

Konon, pulau Tidore belum dihuni oleh manusia, lebih dahulu dihuni oleh makhluk Tuhan bernama jin (genie, evil spirit), jenis hewan berkaki empat, yaitu rusa = manjanga (deer), babi = soho (pik), kuso (jenis tupai), hewan melata yakni ular = ega dalam bahasa Tidore, hewan jenis burung, yaitu juhu-juhu (sejenis nuri, woka-woka (burung gagak), kaleha, gatala (sejenis beo), baikole (kutilang), jalaiki (sejenis pipit), hewan jenis unggas yaitu maleu = moleo (ayam hutan), took = ayam, jenis pohon yaitu mangga hutan = guwae banga, kapuraca (bintangor), lola (galala), ngowoyo = biasa disebut kayu kambing, bambu = tui, kenari hutan = nyiha banga.

Menurut cerita lisan, konon kabar datanglah kelompok manusia awal mendarat di daratan pulau Tidore dan bermukim di pegunungan atau bebukitan. Entah kapan kedatangannya tidak diketahui, namun situs hunian mereka masih ada, walaupun yang ada hanyalah nama tempat wilayah lahan dan nama pohon sebagai penanda.

James N. Baker dalam Nani Jafar (2011) menulis tentang tradisi turun temurun orang Tidore. Tulisannya berjudul ‘Ancestral traditions and state categories in Tidorese village society (tulisan tersebut dapat dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia ‘Tradisi-tradisi turun-temurun dan kelompok-kelompok wilayah dalam masyarakat desa orang Tidore’.

Baker menyatakan (terjemahan dalam bahasa Indonesianya, yakni ‘penduduk awal pulau Tidore bermukim di pedalaman dalam waktu yang lama dan sebagian dari mereka kemudian turun dan membangun pemukiman di pesisir sekitar empat atau lima puluh tahun yang lalu’.

Berdasarkan pernyataan itu, permukiman awal orang Tidore di atas bukit-bukit perlu diakui. Kata ‘pedalaman’ dapat berarti daerah pegunungan tingggi dan pegunungan rendah yang cukup jauh dari pesisir pantai atau jauh dari pusat keramaian pelabuhan (bobane dalam bahasa Tidore dan Ternate).

Dalam cerita lisan, bahwa pada zaman dahulu pulau Tidore belum dihuni oleh manusia, kemudian datanglah orang berkelompok dari kerajaan Jailolo akibat peperangn antar kerajaan-kerajaan terkemuka di Halmahera, yakni kerajaan Jailolo, Tolo, Solo, Loloda, Morotia, dan Morotai telah melakukan ekspansi ke daratan pulau-pulau dekat pulau Halmahera.

Kelompok orang eksodus ini menyeberang dari wilayah Jailolo ke pulauTidore. Demi keamanan, meraka tidak mendiami pesisir pantai, tetapi mencari tempat-tempat yang aman untuk berikhtiar jika ada pengejaran dari musuhnya. Mereka membuat pemukiman di atas pebukitan yang cukup jauh dari pesisir pantai, yakni Gurua Banga dan Aru Mangora di bagian Barat Tidore. Ngosi, Bali Bunga, Buku Madoya, dan Ake Dolosi, Nyili, Jolo Bosamuange di bagian SelatanTidore. Permukiman tersebut sekarang sebagai situs peninggalan permukiman tempo dulu. Para kelompok itu membentuk kerajaan dan memmiliki seorang pimpinan disebut Mamole.

Sebelum penyebaran agama Islam. Kolano Sahyati biasa disebut Sahdati memerintahkan bahwa seluruh sowohi harus tunduk kepada satu sowohi saja yang berkedudukan di Ngosi. Sahyati ialah raja pertama yang menurunkan Raja Bosa mawange atau dikenal dengan sebutan Raja Jolo Bosa Se Wange, Raja Duko, Raja Balibunga, dan Raja Seli.

Ciliriyati ialah raja ke IX yang pertama memeluk islam. Dia diislamkan oleh Nurudin (asal Irak) dan Hasan Syah (asal Iran) di atas daerah Topo. Beliau ialah raja bergelar sultan yang pertama. Putra Sultan Ciliriyati, yaitu al Mansur pergi ke Rum dan mendirikan sebuah kerajaan yang dibantu oleh adiknya Kaicil Rade. Adiknya ini seorang diplomasi yang ulung. Dia dapat berkomunikasi dengan bahasa Portugis,Spanyol, Arab, Belanda, dan Inggris (Soleman 2005).

Catatan Valentijn-Keyzeer tertulis bahwa kerajaan Tidore pada mulanya terletak di pegunungan Batu Cina sebelah Selatan Dodinga yang tidak diketahui kapan kerajaan itu dipindahkan ke Tidore dan juga tidak diketahui siapa raja pertama kerajaan tersebut (Amal,2007).

Amal memprediksikan data raja-raja Tidore di masa awal yang dicatat oleh de Clerq dalam bentuk kronik singkat bahwa kolano Ternate pertama dilantik pada tahun 1257, kerajaan Tidore belum terbentuk. Antara tahun 1227 hingga 1322 ada enam kolano yang bertahta di Tidore, yaitu Kolano Bosa Muange, Bubu, Bali Banga, Buku Madoya, Kie Matiti, dan Kolano Sele (Seli). Kolano dapat bersinonim dengan pemimpin.

Selanjutnya, Valentijn mencatat dua kolano yang bertahta di Tidore pada paruhan pertama abad ke 14, yaitu Nurudin yang berkuasa pada tahun 1334 dan Hasan Syah pengganti Nurudin berkuasa pada tahun 1373. Dua kolano tersebut belum bergelar sultan, sekalipun dapat dipastikan bahwa agama islam telah masuk ke dalam lingkungan kerajaan Tidore.

Gelar sultan baru disandang Caliati yang berkuasa mulai tahun 1495 hingga tahun 1512. Pembimbing spiritual Caliati, yaitu Syekh Mansur memberinya nama Jamaluddin. Antara Kolano Hasan Syah dan Sultan Jamaluddin terdapat mata rantai penguasa yang terputus, karena tidak terdapat rekaman sejarah tentang siapa yang berkuasa di Tidore pada masa ini (Amal,2007).

Maswin (2006) mendeskripsikan bahwa sebelum penyebaran agama Islam di Nusantara, satu kelompok sosial dipimpin oleh Momole ( pria perkasa). Syekh Yakub dari Irak berada di Tidore kira-kira tahun 232 H atau tahun 846 M. Pembentukkan Kerajaan Tidore sejak Sahjati dinobatkan menjadi Jou Kolano pada tanggal 12 Rabiul Awal 502 H atau tahun 1108 M, lokasi pusat pemerintahannya tidak disebut.

Lokasi permukiman Kolano Bali Bunga masih menjadi kontroversi, permukimannya berada di daerah Tidore Utara (di Rum) atau di pedalamanTidore Selatan. Ciriliyati dinobatkan menjadi pimpinan Kerajaan Tidore dan bergelar Sultan yang pertama tahun 1495 di Gam Tina (sekarang Kelurahan Seli). Al-Mansur dinobatkan menjadi Sultan Tidore pada tahun 1512 dan membuka perkampungan baru sebagai pusat Ibu Kota Kerajaan di Rum.

Selanjutnya, Keraton awal para Sultan sulit diketahui lokasinya. Keraton Sela Waring dibangun pada awal abad ke-13 di Rum. Pusat kerajaan di pindahkan dari Toloa ke Limau Timore oleh Jou Kota alias Sultan Syaifuddin pada tahun 1600 Masehi. Sultan Syaifuddin juga membangun keraton Gawaya. Kemudian, keraton Saleoro dibangun oleh Sultan Jamaluddin Syah pada tahun yang sama.

Pada tahun 1810 keraton-keraton parmanen dibangun, misalnya keraton Nyinga Magaro dan keraton Mare. Pada tahun 1811 semasa Sultan Muhammad Tahir berkuasa, Keraton Kie (Kadato Kie) dibangun dan pembangunannya dirampungkan pada masa kekuasaan Sultan al Mansur Sirajuddin. Beliau juga membangun keraton Tui dan berpindah ke keraton tersebut karena mencari keamanan dari bahaya gempa bumi. Dari situ, dia berpindah lagi ke keraton Ijo.

Keraton-keraton tersebut telah hancur, tidak dilihat lagi pada era milinium ini. Keraton Kie atau Kadato Kie dihanguskan pada tahun 1912 akibat konflik internal. Keraton Kie dibangun kembali pada bulan Juli tahun 1997 dengan mengikuti gambar orisinil yang didapat dari pemerintahan Belanda (Maswin, 2006).

Berdasarkan penguraian di atas, berkenaan dengan penduduk awal pulau Tidore, hal itu dapat merujuk ke Baker 1994 (lihat Nani, 2011), de Clerq 1890 dan Valentijn 1724 (lihat Amal, 2007), dan informasi dikemukakan oleh Soleman (2005). Baker menyatakan bahwa penduduk awal pulau Tidore bermukim di pedalaman dalam waktu yang lama. Tetapi Baker tidak menestimasi tentang tahun berapa penduduk itu ada.

De Clerq mencatat enam Kolano yang bertahta di Tidore antara 1227 hingga 1322. Valentijn mencatat dua Kolano bertahta di Tidore pada abad ke-14. Catatan de Clerq dan Valentijn dapat diduga bahwa sudah ada penduduk di pulau Tidore yang dapat dipastikan tahunnya.

Selanjutnya, Soleman menuturkan bahwa kelompok-kelompok refuji atau pengungsi (refugee) berasal dari kerajaan Jailolo yang mendarat di pulau Tidore dengan tujuan mencari tempat perlindungan di bukit-bukit. Lama-kelamaan, mereka membentuk kerajaan-kerajaan kecil yang dipimpin oleh Momole. Kapan pengungsi itu bermukim di pegunungan Tidore. Hal itu tidak dituturkan tahunnya.

Cikal-bakal penduduk awal di atas, dapat disandingkan dengan pandangan Maswin (2006) yang mendeskripsikan bahwa satu kelompok sosial dipimpin oleh Momole. Dia juga mengungkapkan bahwa Syekh Yakub berasal dari Irak yang berada di Tidore diperkirakan pada tahun 846 Masehi. Kerajaan Tidore dibentuk sejak penobatan Kolano Sahyati pada tahun 1108. Tempat pusat pemerintahan kerajaan Kolano Sahyati tidak diketahui.

Mencermati tuturan Soleman (2005) bahwa Sahyati ialah raja pertama yang berkedudukan di Ngosi. Selanjutnya, apabila Syekh Yakub berada di Tidore pada tahun 846 M, hal itu berarti bahwa Syekh Yakub ialah orang bangsa Persia (Timur Tengah) yang pertama berbaur dengan penduduk awal pulau Tidore yang tahunnya dapat diestimasi, yakni tahun 846 M. kalau kita membaca sejarah kerajaan-kerajaan terkemuka di Nusantara, pada abad ke- 4 hingga abad ke-7 kerajaan-kerajaan nusantara sudah didirikan, misalnya kerajaan Kutei di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, Kaling dan Mataram di Jawa Tengah, Kerajaan Sriwijaya di Sumatra.

Leksikon Pemimpin

Berkaitan dengan kisah-kisah di atas, sistem kehidupan manusia biasanya berkelompok sejak dahulu kala. Pulau Tidore bagian Selatan terdapat kelompok-kelompok sosial orang-orang Seli. Mereka ini diduga penghuni awal di wilayah selatan pulau Tidore.

Pada abad ke-7 hingga abad ke-8 M dapat diasumsikan bahwa orang-orang Seli sudah membentuk kelompok-kelompok sosial yang disebut soa. Setiap soa dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut fomanyira. Tipe sebutan fomanyira sudah berkontroversi dengan sebutan momole sebagai pimpinan pada level soa yang telah diuraikan di atas.

Kata momole atau mamole merupakan dua kata yang memiliki makna yang sama, yakni pemimpin, ketua, kepala kelompok. Sejarahwan lokal (Maswin, 2006) dan (Yusuf,2002) mengartikan bahwa momole dapat berarti ‘pria perkasa’, prefiks ‘mo’ artinya ‘dia’ dan mole berarti ‘cerdas’, ‘bijaksana’.

Dikotomi kepemimpinan diduga ada pada kelompok masyarakat Seli dahulu kala. Momole ialah pemimpin spiritual dan peranan fomanyira sebagai pemimpim pemerintahan pada level Soa. Kelompok masyarakat lebih luas, yakni Gam memiliki pimpinan spiritual ialah sowohi dan gimalaha sebagai pemimpin pemerintahan.

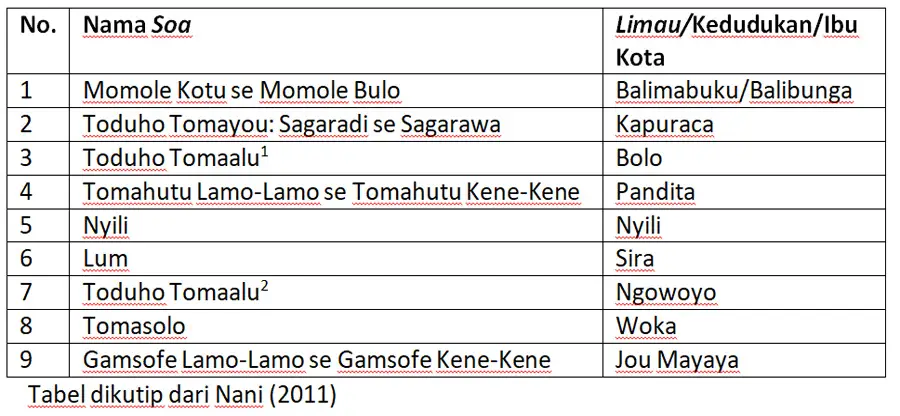

Kemudian, kelompok masyarakat lebih luas lagi dari Gam, yakni Boldan memiliki pimpinan spiritual ialah sowohi dan roda pemerintahannya dijalankan oleh kolano. Orang Seli diperkirakan pada abad 7 hingga abad ke-8 terdapat kelompok-kelompok sosial yang disebut soa. Nani (2011) mendaftar sembilan soa dengan limau atau kedudukannya di Seli wilayah Tidore Selatan, yakni

Soa merupakan kelompok-kelompok sosial dalam satu wilayah hunian. Satu soa terdiri atas beberapa kepala keluarga. Setiap Soa dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut fomanyira. Kumpulan beberapa Soa membentuk Gam yang dipimpin oleh gimalaha. Kumpulan beberapa Gam dapat membentuk Boldan yang dipimpin oleh kolano.

Menurut Nani bahwa kelompok-kelompok soa sudah lama dibentuk oleh penghuni-penghuni setempat sebelum dibentuk kerajaan Tidore yang otonom. Kelompok sosial ini telah mengenal konsep hak guna tanah atau eto se dae’rah dan hak milik tanah atau hale madihutu (2011). Soa berarti juga marga, yakni kelompok masyarakat dalam satu garis keturunan. Balimabuku atau Balibunga adalah pusat kedudukan atau tempat yang dimiliki oleh marga momole kotu se momole bulo. Sampai di sini dulu, semoga ada manfaatnya. Intinya adalah leksikon bahasa Tidore dapat dikenal dan diketahui untuk menambah kosa kata bahasa Tidore dan dapat digunakan dalam kajian-kajian linguistik, terutama di bidang morfologi.